নৈতিকতা ও মূল্যবোধ | নীতিবিদ্যা, নৈতিকতা, অনৈতিকতা, নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ, মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পার্থক্য, শুদ্ধাচার, শিক্ষা, মূল্যবোধ শিক্ষা

|

| নৈতিকতা ও মূল্যবোধ |

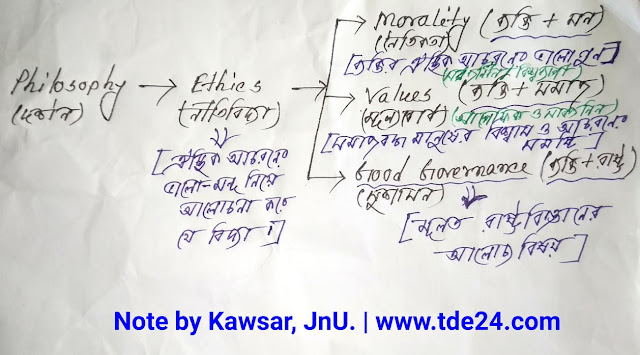

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন যে বিষয়ের অন্তর্গত

নীতিবিদ্যা (Ethics):

'Ethics' শব্দের অর্থ হলো 'নীতিবিদ্যা'। এই শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Etica' থেকে এসেছে। আবার, Etica শব্দটি এসেছে 'Etos' থেকে; যার অর্থ হলো- প্রথা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, অভ্যাস, চরিত্র। Ethics, Morality নিয়েও আলোচনা করে; এজন্য একে Moral Philosophy বা নীতিদর্শন বলা হয়।

নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা:

যে বিদ্যা মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গল-অমঙ্গল প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা ও মূল্যায়ন করে তাকে নীতিবিদ্যা বলে।

নীতিবিদ্যার মূলধারা ৪টি। যথা:

১) পরা নীতিবিদ্যা (Meta Ethics)

২) প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা (Practical Ethics)

৩) বর্ণনামূলক নীতিবিদ্যা (Descriptive Ethics)

৪) মানমূলক নীতিবিদ্যা (Value Ethics)

পরা নীতিবিদ্যার জনক ব্রিটিশ দার্শনিক জি. ই. মুর।

নৈতিকতা (Morality)

Morality শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Moralitas থেকে এসেছে; যার অর্থ হলো 'ভালো আচরণ'। Morality বা নৈতি কতা হলো মানব মনের এক উচ্চ গুণাবলী, যা মানুষকে ভালো কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

নৈতিকতার (Morality) সংজ্ঞা:

ব্যক্তির ঐচ্ছিক আচরণের ভালো গুণই হলো নৈতিকতা। যেমন: সত্য কথা বলা, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা, অসহায়কে সাহায্য করা প্রভৃতি।

অথবা,

শুভের প্রতি অনুরাগ (ভালোবাসা) এবং অশুভের প্রতি বিরাগই (ঘৃণা) হলো নৈতিকতা।

অথবা,

যদি ব্যক্তির কোনো আচরণ অন্য কোনো ব্যক্তিকে আঘাত না করে বা অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতি না করে তবে তাই হলো নৈতিকতা।

অথবা,

নৈতিকতা এমন একটি গুণ যার দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন।

অনৈতিকতা (Immorality):

ব্যক্তির ঐচ্ছিক আচরণের মন্দ গুণই হলো অনৈতিকতা। যেমন- মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, মদ্যপান, বিবাহ বিচ্ছেদ, অপহরণ করা ইত্যাদি।

নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য:

১) নৈতিকতা একটি সর্বজনীন বিষয়। [সর্বজনীন- পুরো পৃথিবীব্যাপী, সার্বজনীন- আংশিক/ একটি অংশ।]

২) নৈতিকতা ব্যক্তির ঐচ্ছিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।

৩) নৈতিকতার সাথে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির কোনো সম্পর্ক নেই।

৪) নৈতিকতার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।/ নৈতিকতা ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হয় না।

৫) নৈতিকতা লঙ্গনের শাস্তি হলো সামাজিক ঘৃনা ও বিবেকের দংশন।

৬) নৈতিকতা একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়।

৭) নৈতিকতার মানদণ্ড বিবেক।

৮) ব্যক্তিকে শিক্ষিত ও আদর্শবান বলা যাবে না যদি নৈতিকতা না থাকে।

৯) ব্যক্তি অন্যায় থেকে বিরত থাকে এবং দুর্নীতিকে ঘৃনা করে নৈতিকতা বলিষ্ঠ হলে।

১০) চরিত্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান হলো নৈতিকতা।

১১) নৈতিকতার উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হয় ব্যক্তির মনে।

১২) নৈতিকতা মানে ভালো। যা ভালো তা নৈতিক এবং যা খারাপ তা অনৈতিক।

১৩) ধর্ম দ্বারা নৈতিকতা পরিচালিত হয় না।

মূল্যবোধ (Values)

(ব্যক্তি +সমাজ তথা সংস্কৃতি)

(মূল্যের বোধ- মূল্য আছে যার আর বোধ মানে জ্ঞান)

সমাজবদ্ধ মানুষের বিশ্বাস ও আচরণের সমষ্টিই হলো মূল্যবোধ।

অথবা,

ব্যক্তি যেসকল আচরণে খুশি হয় এবং সমাজ ব্যক্তির কাছ থেকে যেসকল আচরণ প্রত্যাশা করে এই দুই এর মিলনই হলো মূল্যবোধ।

[মূল্যবোধ ভালোও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে কিন্তু নৈতিকতা সর্বদা ভালোকে প্রকাশ করে।]

মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য:

১) মূল্যবোধ একটি আপেক্ষিক বিষয়।

[নৈতিকতা- সর্বজনীন কিন্তু মূল্যবোধ সার্বজনীন। স্থান-কাল-পাত্রভেদে মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়। খারাপ মূল্যবোধ ক্রমে হারিয়ে যায়। মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটানো যাবে না। এখানে, অবক্ষয় এর অর্থ হলো ধ্বংশ করা বা হওয়া অর্থাৎ, যেখানে যে আচরণ করার কথা সে আচরণ না করা । যেমন- শিক্ষার্থীর মূল্যবোধের অবক্ষয়। ]

২) মূল্যবোধ সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ পরিচালনার মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে।

[পৃথিবীতে মানুষ ধর্ম পালন করা ও সমাজে বসবাস হেতু সাধারণত খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে।]

৩) মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। যেমন: বাংলাদেশে মদ্যপান অবৈধ্য আবার ইউরোপিয় দেশগুলোতে মদ্যপান বৈধ্য।

৪) মূল্যবোধের আইনগত বৈধ্যতা না থাকলেও সামাজিক বৈধ্যতা আছে।

৫) মূল্যবোধ সমাজের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

৬) মূল্যবোধ সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি।

৭) মূল্যবোধ স্বহজাত (জন্মগতভাবে) নয়; মূল্যবোধ অর্জন করতে হয়।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য নিন্মরূপ:

|

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য |

|

|

নৈতিকতা |

মূল্যবোধ |

|

১) নৈতিকতা ব্যক্তিগত বিষয়। |

১) মূল্যবোধ সমষ্টিগত বিষয়। |

|

২) নৈতিকতা সর্বজনীন। |

২) মূল্যবোধ আপেক্ষিক (পরবর্তনশীল)। |

|

৩) নৈতিকতা ধর্ম-নিরপেক্ষ। |

৩) মূল্যবোধ ধর্ম নিরপেক্ষ নয়। |

|

৪) নৈতিকতা কেবল ঐচ্ছিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। |

৪) মূল্যবোধ ঐচ্ছিক-অনৈচ্ছিক উভয় আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। |

|

৫) নৈতিকতা ইতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করে। |

৫) মূল্যবোধ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক নিয়ে আলোচনা করে। |

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের এর পার্থক্য:

১) নৈতিকতা ব্যক্তিগত বিষয় অপরদিকে মূল্যবোধ সমষ্টিগত বিষয়।

২) নৈতিকতা সর্বজনীন অপরদিকে মূল্যবোধ আপেক্ষিক (পরবর্তনশীল)।

৩) নৈতিকতা ধর্ম-নিরপেক্ষ অপরদিকে মূল্যবোধ ধর্ম নিরপেক্ষ নয়।

৪) নৈতিকতা কেবল ঐচ্ছিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে অপরদিকে মূল্যবোধ ঐচ্ছিক-অনৈচ্ছিক উভয় আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।

৫) নৈতিকতা ইতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করে অপরদিকে মূল্যবোধ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক নিয়ে আলোচনা করে।

শুদ্ধাচার:

(শুদ্ধ/ সুন্দর আচরণ)

নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণকে শুদ্ধাচার বলে। কার্তিক ১৪১৯/ অক্টোবর ২০১২ সালে গণপ্রজানন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সর্বস্তরে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চার জন্যে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় 'জাতীয় শুদ্ধাচার' (National Integrity Strategy of Bangladesh) নামে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই দলিলটিতে রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আইনকানুন ও বিধিবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, তাদের পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে তারা হল:

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে-

১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন,

২. জাতীয় সংসদ,

৩. বিচার বিভাগ,

৪. নির্বাচন কমিশন,

৫. অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়,

৬. সরকারি কর্ম কমিশন,

৭. মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়,

৮. ন্যায়পাল,

৯. দুর্নীতি দমন কমিশন,

১০. স্থানীয় সরকার এবং

অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে-

১. রাজনৈতিক দল,

২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান,

৩. এনজিও ও সুশীল সমাজ,

৪. পরিবার,

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও

৬. গণমাধ্যম।

এই কৌশলটির রূপকল্প হল ‘সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' – রাষ্ট্র এবং সমাজ হিসাবে এটিই বাংলাদেশের গন্তব্য; আর সেই গন্তব্যে পৌছানোর জন্য রাষ্ট্রে ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে জরুরি কাজ। ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল হিসাবে বিবেচিত এবং সরকার গুরুত্বপূর্ণ একটি অবলম্বন হিসাবে এটি প্রণয়ন করেছেন।

মূল্যবোধ শিক্ষা

শিক্ষা:

শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

অথবা,

শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক (বড় মনের মানুষ) ও আত্মিক পরিবর্তন (আত্মিক পরিবর্তন তথা খারাপ কাজ বর্জন) সাধন করে।

অথবা,

শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা কোনো ব্যক্তিকে বৈরী বা প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে সাহায্য করে।

মূল্যবোধ শিক্ষা:

সমাজের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাকে মূল্যবোধ শিক্ষা বলা হয়।

অথবা,

মূল্যবোধগুলো সুরক্ষার জন্য যে শিক্ষার আয়োজন করা হয় তাকে মূল্যবোধ শিক্ষা বলে।

মূল্যবোধ শিক্ষার উৎস, উপায় বা মাধ্যম:

১) পরিবার।

২) বিদ্যালয়।

৩) খেলার সাথী।

৪) সামাজিক সংগঠন।

৫) সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

৬) রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা স্বরূপ।

৭) আদর্শ ব্যক্তির সংস্পর্শ।

৮) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

৯) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। প্রভৃতি।

মূল্যবোধ সাধারণত ৫ প্রকার। যথা-

১) ব্যক্তিগত মূল্যবোধ

২) দলীয় মূল্যবোধ

৩) সামাজিক মূল্যবোধ

৪) পেশাগত মূল্যবোধ

৫) প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ

যে চিন্তা ভাবনা মানুষের ব্যক্তিগত আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করে তাকে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বলে।

দলীয় মূল্যবোধ

যে চিন্তা ভাবনা মানুষের দলীয় আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করে তাকে দলীয় মূল্যবোধ বলে।

সামাজিক মূল্যবোধ

যে চিন্তা ভাবনা মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করে তাকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

পেশাগত মূল্যবোধ

যে চিন্তা ভাবনা মানুষের পেশাগত আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করে তাকে পেশাগত মূল্যবোধ বলে।

প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ

যে চিন্তা ভাবনা মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ বলে।

এর্ডওয়ার্ড স্পিনজার (Edward Spranger) তাঁর বিখ্যাত 'Type of Main' গ্রন্থে ৬ প্রকার মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-

১) তাত্ত্বিক মূল্যবোধ (Theoretic Values)

২) নান্দনিক মূল্যবোধ (Aesthetic Values)

৩) সামাজিক মূল্যবোধ (Social Values)

৪) রাজনৈতিক মূল্যবোধ (Political Values)

৫) অর্থনৈতিক মূল্যবোধ (Economic Values)

৬) ধর্মীয় মূল্যবোধ (Religious Values)

কৃতজ্ঞতা:

জনাব, রুস্তম আহমেদ।

লিখেছেন:

মো. এনামুল হাসান কাওছার

শিক্ষার্থী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

No comments